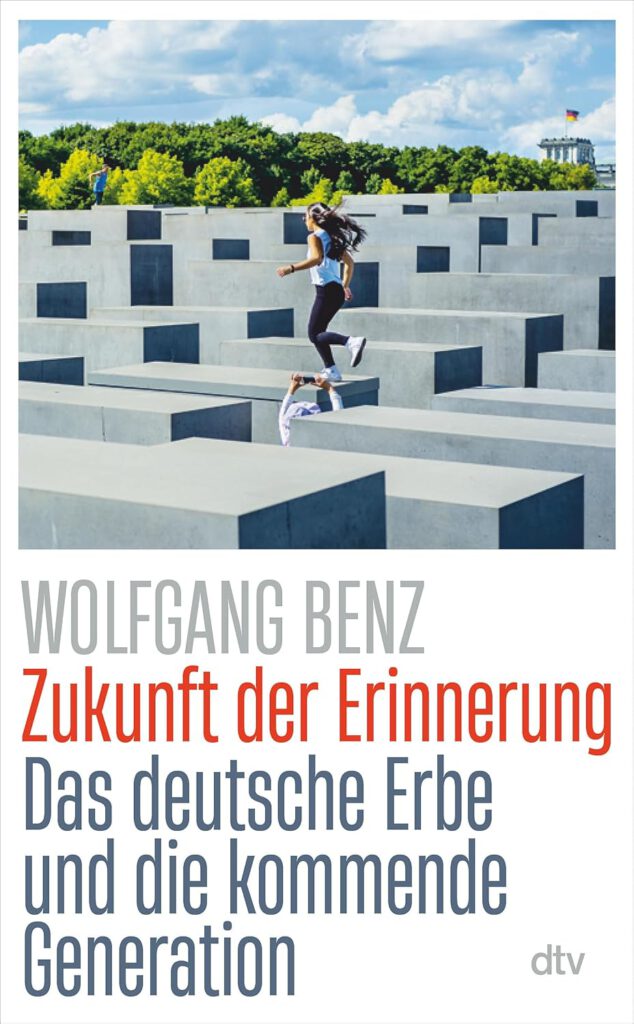

Zukunft der Erinnerung: Das deutsche Erbe und die kommende Generation (Erscheinungsdatum: 13. März 2025) ist ein neues Buch des Historikers Wolfgang Benz. Es beschäftigt sich mit einer großen Frage: Wie soll Deutschland in Zukunft an den Holocaust erinnern? Und was bedeutet diese Erinnerung für die jungen Menschen, die heute leben – und morgen Verantwortung tragen?

Wolfgang Benz ist einer der bekanntesten Experten für die Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocausts in Deutschland. Er schaut sich in diesem Buch an, wie sich das Erinnern an diese Verbrechen seit 1945 entwickelt hat. Er erklärt dabei, dass die sogenannte „Erinnerungskultur“ nicht einfach irgendwann aufhören wird – auch wenn bald alle Zeitzeugen gestorben sind.

Denn schon seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat Deutschland immer wieder neue Wege gesucht, mit der eigenen Schuld umzugehen. Am Anfang herrschte oft Schweigen und Verdrängen. Später setzte ein Bewusstwerden ein: Mahnmale wurden gebaut, Gedenkstunden eingeführt, Schulen nahmen den Holocaust in den Unterricht auf. Diese Entwicklung war wichtig – aber Benz sagt: Das Thema wird sich weiter verändern müssen.

Die zentrale These des Buchs ist: Erinnerung ist nichts Starres. Sie hängt davon ab, wer sich erinnert und in welchem Land er oder sie lebt. Mit jeder neuen Generation wird sich die Perspektive verschieben. Junge Menschen heute haben keine persönliche Schuld mehr. Aber sie erben eine Verantwortung, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und dafür zu sorgen, dass solche Verbrechen nicht wieder geschehen.

Benz beschreibt dabei sehr konkret, wie sich die Erinnerungskultur in Deutschland entwickelt hat. Er spricht von Ritualen – etwa den jährlichen Gedenkveranstaltungen – und davon, wie das Erinnern manchmal zur reinen Pflichtübung wird. Behörden, Schulen, Politiker organisieren Gedenktage – aber Benz warnt davor, sich selbstzufrieden zurückzulehnen. Nur weil man „alles richtig“ im Sinne der Rituale macht, bedeutet das nicht automatisch, dass man wirklich etwas verstanden hat.

Er sieht auch Probleme in der zunehmenden BĂĽrokratisierung: Wenn Erinnern vor allem eine verwaltete Aufgabe wird, kann es seine emotionale Kraft verlieren. Er mahnt: Erinnerung darf nicht kalt und formal werden, sondern muss Fragen stellen und Empathie wecken.

Ein großes Thema des Buches ist zudem die Vielfalt der Gesellschaft. Deutschland hat heute viele Menschen mit Migrationshintergrund. Ihre Familiengeschichten sind oft nicht mit dem Holocaust verknüpft. Wie sollen sie sich dieser deutschen Geschichte nähern? Benz sagt: Das ist eine Herausforderung – aber auch eine Chance. Denn die Auseinandersetzung mit dem Holocaust ist kein deutsches Privatproblem, sondern eine Menschheitsaufgabe. Wer hier lebt, soll verstehen, warum dieses Verbrechen so einzigartig und so furchtbar war. Aber das bedeutet nicht, dass sich alle automatisch schuldig fühlen müssen.

Benz versucht, einen Weg aufzuzeigen, wie die nächste Generation mit dieser „Last“ umgehen kann, ohne daran zu zerbrechen. Er sagt klar: Ja, der Holocaust war einzigartig. Ja, das verlangt von Deutschland eine besondere Verantwortung. Aber das heißt nicht, dass jede politische Forderung heute mit der Nazi-Zeit gerechtfertigt werden darf. Er warnt davor, aus Schuldzuweisungen ein politisches Allzweckmittel zu machen. Erinnerung soll nicht lähmen, sondern zum Denken anregen.

Am Ende richtet sich das Buch vor allem an die junge Generation: Wie kann man heute verantwortlich erinnern? Nicht durch leere Rituale, nicht durch reine Betroffenheit, sondern indem man bereit ist, sich wirklich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, Fragen zu stellen, sich auch mit unbequemen Wahrheiten zu beschäftigen – und daraus etwas für die Gegenwart und die Zukunft zu lernen.

Dabei ist Benz kein Pessimist. Er glaubt, dass Erinnerung auch in Zukunft möglich ist – wenn man sie immer wieder hinterfragt und anpasst. Er fordert mehr Kreativität, mehr Ehrlichkeit und weniger Bequemlichkeit im Umgang mit der Vergangenheit. Er sieht darin eine dauerhafte Aufgabe für die deutsche Politik und für alle Menschen, die hier leben.

Insgesamt ist „Zukunft der Erinnerung“ kein Geschichtsbuch im klassischen Sinn, das einfach nur Ereignisse beschreibt. Es ist eher ein Nachdenken darüber, was Erinnerung leisten soll und wie sie sich verändern muss. Benz argumentiert sehr differenziert: Er will die Erinnerung an den Holocaust nicht relativieren oder verwässern – im Gegenteil. Gerade weil dieses Verbrechen so gewaltig und einzigartig war, darf das Erinnern daran nicht erstarren oder sich in bürokratischen Routinen verlieren.

Das Buch will die Leserinnen und Leser zum Nachdenken bringen. Es richtet sich an alle, die sich fragen, wie wir heute und in Zukunft mit der nationalsozialistischen Vergangenheit umgehen sollen – und welche Verantwortung daraus erwächst. Wolfgang Benz zeigt die Geschichte der deutschen Erinnerungskultur mit ihren Erfolgen und ihren Schwächen, und er gibt Denkanstöße, wie man die Erinnerung lebendig halten kann. Ohne moralischen Zeigefinger, aber auch ohne Ausflüchte.

Ein wichtiges, aktuelles Buch fĂĽr alle, die verstehen wollen, warum und wie Deutschland auch 80 oder 100 Jahre nach dem Ende des Holocaust weiter ĂĽber seine Vergangenheit sprechen muss.

ChatGPT fragen

- Herausgeber ‏ : ‎ dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

- Erscheinungstermin ‏ : ‎ 13. März 2025

- Auflage ‏ : ‎ 1.

- Sprache ‏ : ‎ Deutsch

- Seitenzahl der Print-Ausgabe ‏ : ‎ 240 Seiten

- ISBN-10 ‏ : ‎ 3423284676

- ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3423284677

- Abmessungen ‏ : ‎ 13.1 x 3 x 20.6 cm

- 20 Euro