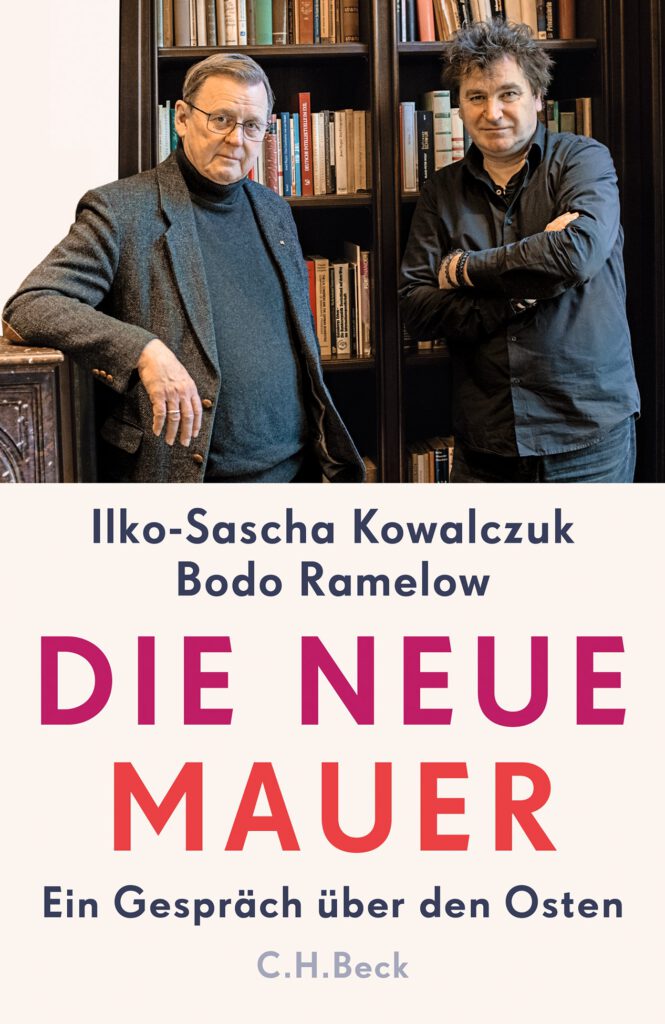

Stell dir vor, zwei Menschen sitzen an einem Tisch. Der eine ist Historiker, voller Leidenschaft für das Erzählen von Vergangenheit und Gegenwart, gern unbequem, nie angepasst. Der andere ist Politiker, seit Jahrzehnten mitten im Geschehen, fest verwurzelt in Ostdeutschland, vertraut mit den Hoffnungen, Enttäuschungen und Kämpfen, die diese Region geprägt haben. Aus dieser Begegnung entsteht ein Buch, das kein trockenes Sachwerk ist, sondern ein leidenschaftliches Gespräch über uns alle: „Die neue Mauer: Ein Gespräch über den Osten“ von Ilko-Sascha Kowalczuk und Bodo Ramelow.

Schon der Titel klingt nach einer Provokation. Eine „neue Mauer“? Waren wir nicht 1989 so euphorisch, weil die alte gefallen war? Doch genau darum geht es: Es ist nicht mehr die Betonmauer mit Stacheldraht, die Menschen trennt, sondern unsichtbare Mauern – in den Köpfen, in den Herzen, in den politischen Lagern. Kowalczuk und Ramelow beschreiben, wie diese Mauern gewachsen sind, warum sie so gefährlich sind und weshalb es höchste Zeit ist, sie einzureißen.

Beide Autoren bringen ihre ganz eigene Perspektive ein. Kowalczuk, den die FAZ den „Punk unter den deutschen Historikern“ nennt, hat nie Angst vor klaren Worten. Er kennt die DDR wie kaum ein anderer, weiß aber auch, wie kompliziert und widersprüchlich die Nachwendezeit war. Ramelow dagegen ist der Praktiker, der Politiker, der über Jahrzehnte gelernt hat, zwischen Menschen zu vermitteln, Brücken zu bauen, Verantwortung zu übernehmen. Zusammen bilden sie ein Duo, das sich ergänzt, streitet, widerspricht – und gerade dadurch ein so lebendiges, ehrliches Gespräch führt.

Im Zentrum steht die große Frage: Warum haben so viele Menschen im Osten das Vertrauen in die Demokratie verloren? Warum konnte die AfD hier Wahlergebnisse erzielen, die noch vor wenigen Jahren undenkbar schienen? Die Antworten, die die beiden geben, sind weder einfache Schuldzuweisungen noch billige Erklärungen. Sie zeigen, wie der Vereinigungsprozess in vielen Punkten missglückte: Arbeitsplätze verschwanden, ganze Regionen verloren ihre Identität, Menschen fühlten sich bevormundet, übergangen, nicht ernstgenommen. Und gleichzeitig machten sich im Westen Illusionen breit: als könne man Freiheit, Eigenverantwortung und Demokratie einfach „überstülpen“, ohne Rücksicht auf Biografien, auf Verwurzelungen, auf Verletzungen.

So ist über die Jahre ein gefährliches Klima entstanden: eine Mischung aus Enttäuschung, Wut, Ohnmacht – und einer Sehnsucht nach einfachen Antworten. Kowalczuk und Ramelow beschreiben diese Entwicklung schonungslos, aber nie resigniert. Im Gegenteil: Ihr Gespräch sprüht vor Energie, vor Leidenschaft, vor dem Willen, Dinge zu verändern. Sie wollen verstehen, nicht verurteilen. Sie wollen erklären, ohne zu entschuldigen. Sie wollen Mut machen, wo viele längst müde geworden sind.

Das Buch ist kein Fachaufsatz, sondern ein Dialog. Man spürt, wie die beiden Autoren einander zuhören, nachhaken, widersprechen. Es entsteht ein Rhythmus, der den Leser mitzieht – mal nachdenklich, mal wütend, mal voller Hoffnung. Man hat fast das Gefühl, selbst am Tisch zu sitzen und mitzudiskutieren. Und genau das macht den Reiz aus: Hier reden zwei Menschen nicht über den Osten, sondern mit ihm, aus ihm heraus.

Besonders eindrucksvoll ist, wie sie die „neue Mauer“ beschreiben: Sie verläuft nicht mehr nur entlang der alten Grenze, sondern mitten durch unsere Gesellschaft. Zwischen Stadt und Land. Zwischen Jung und Alt. Zwischen jenen, die fest an die Demokratie glauben, und jenen, die sie abwerten, verspottet oder gar bekämpfen. Kowalczuk und Ramelow machen klar: Diese Mauer gefährdet unser Zusammenleben viel mehr, als viele wahrhaben wollen. Und doch zeigen sie Wege auf, wie man ihr begegnen kann – mit Offenheit, mit Klartext, mit ehrlichem Respekt vor den Lebensgeschichten der Menschen.

„Die neue Mauer“ ist damit mehr als ein Buch über Ostdeutschland. Es ist ein Buch über Deutschland insgesamt, über die Brüche, die Missverständnisse, die gegenseitigen Vorurteile. Es ist ein Buch, das Mut macht, weil es zeigt: Wenn wir reden, wirklich reden, wenn wir bereit sind zuzuhören und Verantwortung zu übernehmen, dann können wir diese Mauern wieder einreißen.

Wer dieses Werk liest, bekommt keine Schönfärberei, sondern eine klare, manchmal schmerzhafte, aber immer faire Analyse. Und gleichzeitig spürt man in jeder Zeile die Leidenschaft der Autoren für Demokratie, für Dialog, für Zusammenhalt. Es ist ein Buch für alle, die verstehen wollen, warum die Stimmung in unserem Land so toxisch geworden ist – und die wissen wollen, wie wir sie verändern können.

Kurz gesagt: Dieses Gespräch ist ein Weckruf. Es richtet sich an den Osten, an den Westen, an alle, die glauben, dass Demokratie kein Selbstläufer ist. Kowalczuk und Ramelow zeigen: Wir stehen an einem Scheideweg. Entweder lassen wir die Mauern wachsen – oder wir reißen sie gemeinsam ein. Dieses Buch liefert die Argumente, die Geschichten, die Leidenschaft, die wir dafür brauchen.

Ein Buch, das wachrüttelt, begeistert und Hoffnung gibt. Ein Gespräch, das längst überfällig war. Und ein Werk, das man nicht nur lesen, sondern weitertragen sollte – in jede Familie, jede Schule, jede Diskussion über die Zukunft unserer Demokratie.

- Herausgeber ‏ : ‎ C.H.Beck

- Erscheinungstermin ‏ : ‎ 21. August 2025

- Auflage ‏ : ‎ 1.

- Sprache ‏ : ‎ Deutsch

- Seitenzahl der Print-Ausgabe ‏ : ‎ 239 Seiten

- ISBN-10 ‏ : ‎ 3406838316

- ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3406838316

- Abmessungen ‏ : ‎ 14.1 x 2.5 x 21.9 cm

- 24 Euro