In Martina Clavadetschers neuem Werk „Die Schrecken der anderen“ schlägt das Herz der Geschichte im Verborgenen. Dort, wo die Schatten tiefer liegen als das Licht reicht, hebt die Autorin die dünnen Schichten des Vergessens und Schweigens an. Sie schält Wort für Wort, Satz für Satz, wie man Rinde von einem alten Baum löst, bis die raue, verletzte Haut der Wahrheit bloßgelegt ist. Denn Geschichte ist nie vergangen. Sie lebt in den Blicken, in den Gesten, im Schweigen der Menschen weiter – und in ihrem Wegsehen.

Alles beginnt mit einem Bild von gespenstischer Schönheit: Ein Junge gleitet über spiegelglattes Eis, das unter seinen Kufen singt, und plötzlich stößt er auf die starre Gestalt eines Toten, eingeschlossen im gefrorenen Wasser. Ein Körper wie ein eingefrorener Augenblick, als habe die Zeit selbst Atem geholt. Von hier aus spannt sich ein Netz von Geschichten, das sich nicht mit sichtbaren Fäden spinnt, sondern aus unsichtbaren Verknüpfungen lebt – Erinnerungen, Ängste, Legenden, Schuld.

Im Zentrum steht Kern, ein schwerreicher Erbe, der mehr im Schatten seiner hundertjährigen Mutter lebt als im eigenen Licht. Seine Augen werden schwächer, doch vielleicht liegt darin mehr Wahrheit als Krankheit: Will er überhaupt klarsehen, was vor ihm liegt, was hinter ihm ruht? Seine Mutter, im Dachgeschoss gebannt, wirkt wie eine Hexe alter Zeiten, deren Hände zwar welken, deren Wille jedoch ungebrochen das Schicksal der Familie lenkt. Sie zwingt Hanna, Kerns Frau, zu Ritualen voller Aberwitz und Grausamkeit, weil sie ein Enkelkind erzwingen will. Der Körper Hannas soll zur Saatstätte alter Wünsche werden – und doch ist auch Hanna keine Dulderin. Sie erkennt die Spiele, spielt selbst, erträgt nicht nur, sondern spinnt ihr eigenes Kalkül.

Parallel dazu führt uns Clavadetscher zu Schibig, dem Archivar, einsam, in Papieren und Akten versunken, der von der geheimnisvollen Rosa aufgestört wird. Rosa, die Alte aus dem Wohnwagen, scheint den verborgenen Zusammenhang zu ahnen, versteht, dass kein Ereignis je alleinsteht. Der Tote im Eis, die unheimlichen Zylinderherren im Gasthof Adler, das geplante Mahnmal auf dem Ödwiler Feld, die Bergdrachen, die sich aus dem Nebel winden wie uralte Mahner – alles fügt sich zu einem Geflecht, das so real wirkt, dass man es fast greifen kann, und zugleich so unwirklich, dass es sich jeder festen Deutung entzieht.

Die beiden Erzählstränge – Kern und Schibig – verweben sich wie zwei Flüsse, die aus entgegengesetzten Tälern kommen, aber irgendwann in einem dunklen See zusammenfließen. Lange bleibt der Zusammenhang undeutlich, als läge ein Schleier über den Seiten. Doch gerade diese Verhüllung zieht den Leser hinein. Man ahnt, dass hinter jeder Figur eine Wahrheit lauert, die größer ist als sie selbst, und dass jede Entscheidung, jedes Schweigen, jedes Ritual sich wie ein Echo in der Geschichte fortsetzt.

Clavadetschers Sprache ist von seltener Dichte und Schönheit. Sie verzichtet auf Redezeichen, lässt Stimmen ineinanderfließen, Gedanken, Erinnerungen, Beschreibungen verwirbeln. Es ist, als ginge man durch einen Wald, in dem kein Weg geradeaus führt, sondern jeder Pfad sich teilt, jeder Schritt tiefer ins Dickicht hineinführt. Doch gerade dieses Dickicht, dieses scheinbare Durcheinander, enthüllt nach und nach sein Muster. Man liest nicht nur, man horcht, man tastet, man denkt mit.

Der Roman ist mehr als eine Familien- oder Gesellschaftsgeschichte. Er ist eine Studie über das Dulden, über die stille Mittäterschaft, die schweigende Beihilfe. Die Autorin zeigt, dass es nicht das laute Verbrechen allein ist, das die Welt zerstört, sondern ebenso das stille Wegsehen, das geduldete Ritual, das ungesagte Nein. In dieser Perspektive wird der Schrecken der anderen auch zum Schrecken des eigenen Lebens: Denn niemand kann sagen, er sei unberührt.

Das alpine Hinterland, das Clavadetscher zeichnet, ist mehr als Kulisse. Es ist selbst ein Wesen: durchzogen von Legenden, geformt von Jahrhunderten, erfüllt von Aberglauben, der sich im Nebel über den Wiesen hält. Die Berge sind nicht nur steinernes Massiv, sondern Träger uralter Stimmen. Die Moore atmen Geschichten, die Drachen stehen für Ängste, die sich nie ganz vertreiben lassen.

So verwandelt sich, was als Krimi zu beginnen scheint, in ein poetisch-dunkles Puzzlespiel, in einen Roman, der das Sichtbare mit dem Unsichtbaren verknüpft. Vergangenheit und Gegenwart überlagern sich, wie Eis und Wasser, fest und fließend zugleich. Der Tote im Eis bleibt nicht allein, sondern erweist sich als Spiegel einer Gesellschaft, die verdrängt, verschiebt, verschweigt.

Am Ende schließt sich der Kreis. Was lose erschien, findet Verbindung. Was bedeutungslos wirkte, trägt Last. Man erkennt: Alles ist mit allem verwoben. Und in diesem Erkennen liegt der eigentliche Schrecken – nicht der der anderen, sondern unser eigener.

Clavadetscher hat mit „Die Schrecken der anderen“ ein Werk von seltener Tiefe geschaffen: ein literarisches Mosaik, in dem jedes Teilchen glitzert, sobald es ins Licht gehalten wird, und das erst im Ganzen seine schmerzhafte Schönheit entfaltet. Es ist kein leichter Roman. Aber wer sich ihm hingibt, findet nicht nur Erzählung, sondern eine Erfahrung: ein Eintauchen in das Dunkel, das uns allen eigen ist, und eine Erinnerung daran, dass die Fäden der Geschichte nie verloren gehen – sie warten nur darauf, dass jemand den Mut hat, sie sichtbar zu machen.

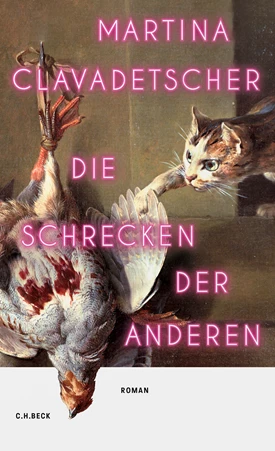

- Herausgeber ‏ : ‎ C.H.Beck

- Erscheinungstermin ‏ : ‎ 12. August 2025

- Auflage ‏ : ‎ 2.

- Sprache ‏ : ‎ Deutsch

- Seitenzahl der Print-Ausgabe ‏ : ‎ 333 Seiten

- ISBN-10 ‏ : ‎ 3406836984

- ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3406836985

- Abmessungen ‏ : ‎ 13.5 x 3.1 x 20.6 cm

- 25 Euro